Familie und soziales Umfeld

Eltern/Erziehungsberechtigte unterstützen ihr Kind beim Einstieg in den Sport und nehmen dabei Einfluss auf die Wahl der Sportart. Als wichtige Stütze nehmen sie verschiedene Rollen ein und sind Vorbild. Weitere wichtige Bezugspersonen wie Geschwister, Verwandte oder Freunde sind Teil des persönlichen Umfeldes der Athlet*innen und beeinflussen deren Persönlichkeitsentwicklung. Eltern/Erziehungsberechtigte und weitere Bezugspersonen unterstützen die Kinder bei Veränderungen (kritische Übergänge).

Betreuen und Begleiten

Die Bereitschaft ein Kind auf seinem sportlichen Weg zu begleiten, ist wegweisend. Leistungssport ist oftmals zeitlich wie auch finanziell eine grosse Investition. Eine zu hohe Erwartung kann belastend sein und bei Nicht-Erfüllen zu Schuldgefühlen führen. Freude und Spass sollten im Vordergrund stehen und die Motivation für den Sport stärken. Eltern/Erziehungsberechtigte sind Vorbilder im Umgang mit Emotionen, Angst und Misserfolg. Kinder brauchen Raum, um solche wie auch weitere Fähigkeiten zu entwickeln.

Vielen Eltern/Erziehungsberechtigten ist gar nicht bewusst, dass sie die wichtigste Rolle von allen Betreuungspersonen haben. Sie sind diejenigen, die ihr Kind in den Arm nehmen. Sie dürfen es herzlich drücken und Ihrem Kind Geborgenheit und körperliche Nähe entgegenbringen. Eine Umarmung nach dem Spiel oder dem Wettkampf kann dem Kind dabei helfen, die eine oder andere schlechte Leistung zu verarbeiten. Die Aufgabe der Eltern ist es, ihr Kind unabhängig vom Erfolg emotional zu unterstützen. Es ist deshalb wichtig, dass sich Sporteltern-/erziehungsberechtigte über ihre Rolle Gedanken machen.

Unterschiedliche Rollen sind mit unterschiedlichen Aufgaben verbunden

Es hilft, wenn sich Eltern/Erziehungsberechtigte mit der Trainer*in oder den Sportverantwortlichen absprechen und die Zuständigkeiten genau klären. Es gibt alle möglichen Varianten der Aufgabenteilung und abhängig von der Sportart grosse Unterschiede. Die Trainer*in übernimmt vorwiegend alle sportspezifischen Aufgaben und bietet auch emotionale Unterstützung, die Eltern/Erziehungsberechtigten vor allem die emotionale und instrumentelle Unterstützung. Bei Engpässen der personellen Ressourcen kann es aber vorkommen, dass Eltern/Erziehungsberechtigte Teilaufgaben übernehmen. Zu Missverständnissen kommt es häufig, wenn unausgesprochene Erwartungen im Raum stehen oder Annahmen stillschweigend getroffen werden.

Auch wenn alle das Beste für das Kind wollen, können die Eltern/Erziehungsberechtigten gewisse Entscheidungen der Trainer*in manchmal nur schwer nachvollziehen. In diesen Situationen ist es wichtig, Konflikte nicht vor dem Kind auszutragen.

Eltern/Erziehungsberechtigte können vieles zum Gelingen einer gesunden, nachhaltigen Entwicklung ihres Kindes beitragen. Sie können jedoch auch einiges zerstören. Mit unangemessenen Verhaltensweisen können sie die Sportkarriere ihrer Kinder negativ beeinflussen. Die folgende Auflistung kann bei der Klärung ihrer Rolle unterstützen.

Positiver Einfluss

- Spass und positive Erlebnisse fördern

- ein motivierendes Klima schaffen, in dem Einsatz und Fortschritt stärker gewichtet werden als Sieg und Niederlage (Resultate)

- dem Kind unabhängig von der Leistung Aufmerksamkeit und Zuneigung schenken

- in logistischen und finanziellen Belangen der Trainer*in unterstützend zur Seite stehen

- Perspektiven und Lebensgestaltung auch neben dem Sport aufzeigen

Negativer Einfluss

- sich übermässig identifizieren und engagieren

- kein Interesse sondern Desinteresse zeigen

- eigene Ambitionen in den Vordergrund stellen

- elterliche Unterstützung als persönliches Opfer darstellen

- kurzfristiges Denken sowie den Fokus auf Klassierung und Resultate richten statt auf nachhaltige Entwicklung

- unsportliches und respektloses Verhalten an Wettkämpfen

- Konkurrenzdenken gegenüber anderen Eltern und deren Kindern

- fehlender Respekt gegenüber Trainer*innen und Funktionär*innen

Die Eltern/Erziehungsberechtigte-Kind-Beziehung ist ein wichtiger Aspekt in der Entwicklung von jungen Menschen. Kinder möchten Feedback über ihr Verhalten bekommen. Eltern/Erziehungsberechtigte sind nicht Trainer*innen. Deshalb sollten diese Rückmeldungen nicht auf die sportliche Leistung, sondern höchstens auf das Verhalten bezogen sein. Also darauf, ob sich das Kind angestrengt und fair verhalten hat. Auf alle Fälle sollte das Kind emotional unterstützt werden. Folgende Punkte dienen als Orientierungshilfe:

- Beschreibungen statt Bewertungen. Rückmeldungen sollten sachlich geäussert werden.

- Ich-Botschaften für Beobachtungen und Eindrücke verwenden.

- Dem Kind unabhängig von der sportlichen Leistung Wertschätzung entgegenbringen.

- Konkret sein, so dass das Kind nachvollziehen kann, warum die Eltern/Erziehungsberechtigten stolz sind.

- Positiv bleiben und daran denken, dass es schwierig ist Kritik einzustecken.

- Dem Kind zuhören und Raum geben eigene Eindrücke zu schildern.

- Das Kind bei Bedarf trösten und Unterstützung bieten.

Die familiäre Atmosphäre beeinflusst die Leistungsentwicklung der Kinder. Dazu zählen auch die Geschwister und enge Freund*innen der Nachwuchsathlet*innen. Sowohl Eltern/Erziehungsberechtigte, als auch andere Familienmitglieder/Geschwister leisten einen zentralen Beitrag zum Gelingen der Sportkarriere von leistungssporttreibenden Kindern. Es gilt diesen Beitrag stets gebührend zu würdigen. Den Bedürfnissen aller Familienmitglieder gerecht zu werden, ist ein Balanceakt. Alles unter einen Hut zu bringen und bei der Begleitung und Betreuung der Kinder eine Balance zu finden, kann auch herausfordernd sein. Von den Geschwistern wird Flexibilität und Verständnis erwartet. Diesem Umstand ist aktiv Rechnung zu tragen. Es empfiehlt sich, die Situation mit allen Beteiligten offen zu besprechen, um den Bedürfnissen aller Familienmitglieder bestmöglich gerecht zu werden.

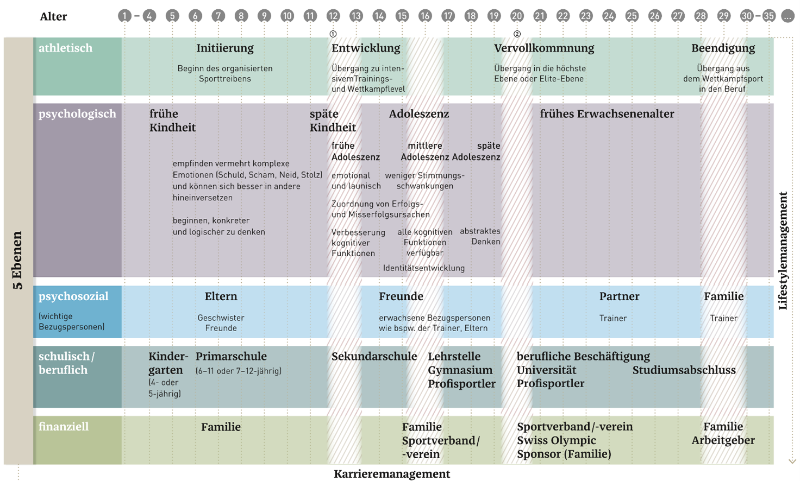

Übergangsphasen wie Schulwechsel, neue Betreuungs- und Trainingsumfelder, wechselnde Bezugspersonen, oder körperliche wie psychologische Veränderungen sind sogenannte «kritische Übergänge». Kinder bzw. Jugendliche verlassen ihre Komfort- und Sicherheitszone und nehmen eine neue Herausforderung an. Wenn diese Übergänge nicht vorbereitet und begleitet werden, können daraus Krisen entstehen. Eltern/Erziehungsberechtigte und weitere systemrelevante Personen geben dem Kind/Jugendlichen in diesen heiklen Phasen Unterstützung. Durch ihren Schutz unterstützen sie diese dabei, geeignete Lösungen zu suchen, zu finden und sich an die veränderte Situation anzupassen.

Eltern/Erziehungsberechtigte nehmen in der Nachwuchssportförderung eine zentrale Rolle ein. Sie unterstützen das Kind beim Einstieg in den Sport, übernehmen eine Vorbildfunktion und beeinflussen es als engste Bezugspersonen auf seinem sportlichen Weg. Ohne grosses Engagement Ihrerseits ist eine sportliche Karriere für das Kind kaum möglich.

- Sorgen Sie für ein gutes Umfeld, indem Sie die Selbständigkeit Ihres Kindes fordern und fördern.

- Betrachten Sie Erfolge als Geschenk und bauen Sie keine belastenden Erwartungen auf.

- Machen Sie die sportliche Karriere Ihres Kindes nicht zu Ihrem eigenen Projekt.

- Loben Sie das Verhalten des Kindes und nicht das Resultat.

- Bleiben Sie insbesondere nach Niederlagen bewusst positiv und aufmunternd.

- Fördern Sie Respekt und Fair Play und leben Sie es vor.

- Nehmen Sie die Leistung Ihres Kindes wahr und vergleichen Sie es nicht mit den anderen Kindern.

- Sportliche Defizite zu erkennen ist Aufgabe der Trainer*in.

- Gönnen Sie Ihrem Kind Erholung.

- Glorifizieren Sie keine Siege und dramatisieren Sie Niederlagen nicht.

- Intervenieren Sie während eines Wettkampfs nicht mit Coachingtipps.

- Wirken Sie positiv auf Ihr Kind – auch in Stresssituationen im Wettkampf.

- Seien Sie sich der «kritischen Übergänge» bewusst und bieten Sie Ihrem Kind Unterstützung an.

- Beziehen Sie die ganze Familie in die Planung ein und vermeiden Sie, dass es durch ein Ungleichgewicht in der Betreuung Ihrer Kinder zu Spannungen kommt

Folgende Bücher und Beispiele liefern weitere hilfreiche Informationen

- «Familienratgeber Sport – ein Buch für Eltern von Sportverrückten und Sportmuffeln» von Anna Sax, Atlantis Verlag

- Erlebnis vor Ergebnis, Kampagne von Swiss Olympic zu fairen Eltern am Spielfeldrand

Beispiel des Schweizerischen Fussballverbandes SFV - «Kinder und Jugendliche im Leistungssport – eine Herausforderung für Eltern und Trainer», ein pädagogisch-psychologischer Leitfaden von Martin K. W. Schweer, Peter Lang GmbH

- Broschüre «Beste Golf-Eltern», Golfsuisse

- Positive Coaching Alliance, Parent/Coach Conflict

- The Ultimate Sports Parent

- Sportlereltern: Lernerfolge begleiten ohne Druck